執筆:EugeneAmnis

特性要因図

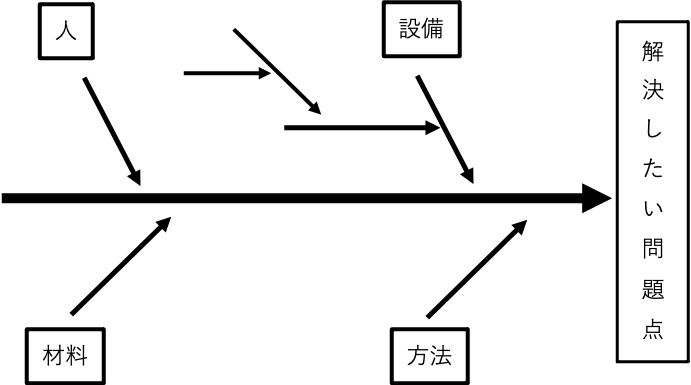

特性要因図は発案者の名前から別名石川ダイアグラムとも呼ばれる図を用いた問題解決思考法の一つです。図が焼き魚の食べたあとのように見えることから魚の骨とも呼ばれることもあります。

構造

特性要因図は一般的に右側に解決したい問題点を縦書きし、中央水平に問題点を指した矢印を書き入れ、その矢印を挟むように4Mと呼ばれる解析の次元となる項目を4角に配置して中央水平線矢印を指す矢印を各次元と繋いだものを思考を開始する図のスタートとします。

因みに4Mとは方法(method)・材料(material)・設備(machine)・人(man今はmanupilatorが適切でしょうか)を総称したものです。決してこの次元にこだわる必要はありませんが始まりの一手としてよく利用されています。

特性要因図の各矢印は中央水平線矢印は背骨、次元からでる矢印を大骨、それに繋がるのを中骨とし、小骨・孫骨まで行けば具体的な対策を取れる段階となるとされています。

この関係はなぜなぜ分析と一致しています。なぜなぜ分析は間接的な立場からの分析に向いていると私見を述べましたが、この特性要因図の用途もまさしくそれに繋がるものです。

使用用途

特性要因図は基本的にワイガヤと呼ばれるブレインストーミングで使用されます。つまり忖度のない自由な空気の中で集団で問題解決のための解析を行うツールなのです。実際に私自身が主導権を取る場合で特にトラブルがない場合は全社方針の課題提案型の要求を満たす方法を皆で探す場合によく使用してた覚えがあります。

特性要因図を利用することのメリットは資料として提示するときに集団で十分な議論を行ったと視覚的に訴えることができる点と問題を通して集団の簡易スキルマップを作成する作業にもなる点です。

勿論、集団とこだわらずに個人の問題解決ツールとして利用するのもありです。長い間、集団用のツールであると思い込んで居た所、上の立場の人から一度個人で使ってごらんとアドバイスを受け、イヤイヤながら使ってみると思ったより思考の整理に役に立つことに気付かされ、目から鱗が落ちるような気がしたことがあります。

ForMeでは特性要因図を改変したダイアグラムを作成する機能が搭載されています。紙やホワイトボードに書いた特性要因図を写真にとり、書類に貼り付けた経験のある方は是非使ってみてください。